Wie früher Brot und „Kratzkuchen“ in Wallroth gebacken wurde

Von Hans Möller, Wallroth (überarbeitet von Bernd Ullrich, Wallroth)

„Unser täglich Brot gib uns heute.“ Mit diesen Worten erflehen wir Christen seit Jahrhunderten diese göttliche Gnade im Gebet des Herrn. Die Bedeutung, die der Mensch seit alters dem Brot beimaß, ersieht man also schon aus dieser Einschließung in das christliche Hauptgebet. Darüber hinaus hat das Brot aber auch durch viele biblische Gleichnisse und religiöse Bräuche mythische Bedeutung erlangt. Ist es daher verwunderlich, wenn „Brot“ schon immer gewissermaßen als „heilig“ betrachtet wurde? So hat man von Großeltern und Eltern gelernt, man dürfe Brot nie wegwerfen oder unnötig verderben lassen; Hunger, Not und Unglück seien sonst die Strafe.

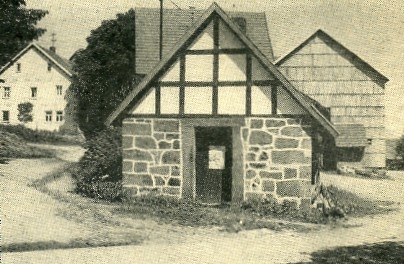

Oberdorfer Backhaus 1969 (Foto: Hans Möller, Wallroth)

Nun mag diese aus ständigen Ernährungsschwierigkeiten früherer Zeiten geborene Auffassung schließlich in Aberglauben ausgeartet sein. Sind wir aber heute nicht in das andere Extrem verfallen, wenn man mit ansehen muss, wie zuweilen riesige Mengen weggeworfenen Brotes in Abfallgruben und Mülltonnen verderben, während an anderen Stellen in der Welt bitterer Hunger herrscht? Viele, die Hunger durch Dürreperioden, Gefangenschaft und Kriegszeiten gespürt haben, überläuft ein kalter Schauer, wenn sie manchmal beobachten müssen, wie leichtfertig heute oft Kinder und selbst Erwachsene ihre Frühstücksbrote kurzerhand in den Graben oder auf den Müll werfen. Leider besteht darin auch schon kein Unterschied mehr zwischen Stadt und Land. Man sollte eigentlich meinen, dass die Landbevölkerung, insbesondere die Landjugend, die noch den dornenreichen und mühevollen Weg vom Saatkorn bis zur Frühstücksstulle mit eigenen Augen verfolgen kann, eine tiefere Beziehung zu diesem Problem haben müsste. Viele junge Menschen auf den Dörfern haben dort auch jetzt noch Gelegenheit, sogar das Brotbacken zu erlernen, oder konnten noch von der Großmutter bzw. Mutter überlieferte alte Backsitten und dörfliches Brauchtum beobachten.

Backen, insbesondere das Brotbacken, gehörte in Wallroth, wie überall in den deutschen Landen, zu den ureigensten Tätigkeiten des weiblichen Geschlechts, den Hausfrauen und Mädchen. Bei uns in den Dörfern am Distelrasen war es aber keine Hausarbeit im engeren Sinne, sondern seit vielen Jahrzehnten eine Tätigkeit, die sich in der Regel in öffentlichen Backhäusern abspielte. Diese Backhäuser waren Eigentum der Gemeinde und sind jetzt, nach der Eingemeindung, in städtischem Besitz. Sie können daher von jedem Dorfbewohner rechtmäßig benutzt werden. In alten Urkunden werden sie deshalb als „Gemeine Backhäuser“ bezeichnet. Die von der Gemeinde Wallroth erbaute Backhäuser erhält die Stadt Schlüchtern auch weiterhin.

Den geschichtlichen Aufzeichnungen kann man entnehmen, dass zu den Wallrothern Lassgütern des Jahres 1537 eigentlich auch noch sechs private Backhäuser gehörten, die die „Wellems“, „Johannjoste“, „Ullersch“, „Möllersch“, „Lotze“ und die „Annekäte-Mühle“ besaßen. Von 1580 bis 1612 hatte Wallroth dagegen bei 40 Haushaltungen fünf gemeine Backhäuser, eigentlich also schon Gemeindebacköfen. Aber erst viel später, 1736, wurde durch eine Han. Forstordnung allgemein für die ganze Grafschaft bestimmt (Paragraf 8), dass zur Einsparung von Holz und, durch die Han. Feuerordung vom 22.02.1773 (Paragraf 13) noch weitere angeordnet, zur Abwendung unnötiger Feuersgefahr, der Bau privater Backöfen nur noch mit besonderer „Cammererlaubnis“ zulässig sei. Es wurde ferner bestimmt, dass je nach dem Verhältnis der Einwohner nur noch ein oder zwei Gemeindebacköfen im Dorf sein sollten; die Überflüssigen mussten eingeworfen werden. Die Entfernung vom Backhaus zum nächsten brennbaren Objekt, wie Scheune, Stall, Schuppen usw. musste mindestens 24 Fuß (ca. 7,50 m) betragen. Wir hatten daher nach dem Krieg in Wallroth zunächst nur noch zwei Gemeindebacköfen. Erst 1791 ersuchten die Wallrother um den Neubau eines dritten Bachofens, und seit 1840 sind es nachweisbar drei Gemeindebackhäuser, je eins für Ober-, Unter- und Mühldorf. Diese drei Backhäuser sind auch heute noch in Betrieb. In den Gemeindeprotokollen von 1840 bis dato kann man aus den beachtlichen Unterhalts- und Renovierungskosten ersehen, welche Bedeutung die Backhäuser für das dörfliche Eigenleben hatten.

Die in behauenem Sandstein und Lehmfachwerk errichteten Wallrother Backhäuser messen heute im Rechteck etwa 7,1 m x 4,5 m. Die hintere Hälfte des Gebäudes enthält den eigentlichen Backofen, die Vordere ist der Aufenthaltsraum. Ursprünglich mögen sie kleiner oder ohne überdachten Vorraum gewesen sein. Der Backofen in einer Größe von etwa 2,5 m x 3,5 m ist auf seinem Boden mit glatten, feuerfesten Platten, so genannten Backsteinen, ausgelegt und mit einer Lehm- und Mörtelsteinschicht höhlenartig überdacht. An der unteren Vorderseite des Ofens befindet sich in der Mitte eine rechteckige, etwa 0,5 qm große Öffnung, die mit einer Eisentüre verschließbar ist. Sie dient zum Einfüllen des Brennmaterials sowie zu Ein- und Ausschuss des Brotes. Daneben liegt ein kleines, etwa 30 qcm großes, ebenfalls mit einem Eisentürchen versehenes rechteckiges Loch für das „Leuchtfeuer“. Kleine Mengen trockene Holzspäne werden hier in einer Nische abgebrannt, um den Ofen während des Ein- und Ausschießens des Brotes zu erhellen. Im inneren hinteren Ofenende befinden sich zwei Zuglöcher, die in Züge übergehen, welche über die obere Ofendecke geführt werden und vorne oben am Ofen in den offenen Kamin münden. Durch sie können auch Rauch und Hitze entweichen. Die beiden vorderen Zuglöcher sind durch zwei Schiebesteine verschließbar bzw. regulierbar.

Oberdorfer Backhaus 2006 (Foto: Bernd Ullrich Wallroth)

Im Vorraum des Backhauses sind jeweils auf der einen Seite zwei ungefähr 60 cm hohe und 50 cm breite Steinpodeste zum Abstellen des Backtroges aufgemauert. Ein ähnliches Steinpodest sowie ein Stangenregal zur Ablage von Kuchenblechen, Holz und anderem ist auf der anderen Seite. Eine offene Luke über der Eingangstür und eine verschließbare Luke an der Seite sorgen für Licht und Durchlüftung des Backhauses. Die heutigen Backhäuser haben auch elektrisches Licht.

Die Reihenfolge des Backens wurde früher allwöchentlich durch das Los ermittelt. Man nannte es das „Spielen“. In jedem Ortsteil von Wallroth kamen zu diesem Zweck in einem Haus in der Nähe des Backhauses die „Backlustigen“ zusammen, um das Backen auszuspielen (auszulosen). Im Oberdorf geschah das früher in „Fuße“, im Unterdorf in „Liesches“, im Mühldorf in „Meuesch“. Nur der jeweils erste Bäcker am Montag, der so genannte „Anbäcker“, wurde nicht ausgespielt. Das Anbacken musste jedes Haus der Reihe nach ausführen. Jeder Haushalt richtete sich schon entsprechend ein, dass er backen konnte, wenn er zum „Anbacken“ heranstand. Bei dieser Regelung ging man davon aus, dass der Ofen, besonders im Winter, über Sonntag sehr kalt geworden war und dann zusätzliches Heizmaterial erforderte. Außerdem geriet dadurch das Brot häufig nicht so gut.

Gebacken wurde früher im Allgemeinen für einen Zeitraum von drei bis vier Wochen. Man vermied kurze Spannen, damit das Brot alt wurde; denn altes Brot aß sich nicht so schnell auf., und das kostbare Brot musste ja immer gespart werden. Kleine Familien (Hintersassen) schlossen sich zu Backgemeinschaften zusammen, um Heizmaterial zu sparen. Später, besonders als um das Jahr 1900 das Kuchenbacken (aus Weizenmehl) aufkam, gab es auch an hohen Festtagen und Kirmes so genannte „Kuchenlose“. Hier wurden in einem Backgang nur Blechkuchen aus Weizenmehl gebacken. Es schlossen sich hier bis zu sieben Familien zu einem Los zusammen, dabei mussten die Kuchen stets in zwei bis vier Schüssen backen. Das heißt, je nach Anzahl der Kuchen musste die Gemeinschaft den Ofen zwei- bis viermal zum Backen auffüllen, ohne dass neu angeheizt werden brauchte. Man nannte eine Füllung einen „Schuss“. Die Frauen achteten sehr darauf, und manchmal zerstritten sie sich darüber sogar, dass sie anteilmäßig, vor allem im ersten und zweiten „Schuss“, berücksichtigt wurden, denn bei unterschiedlichen Temperaturen konnte es sein, dass einmal ein „Schuss“ missriet, und das hätte einen Familienkrach daheim auslösen können. Beispielsweise bei Quarkkuchen, bei uns „Mattekuchen“ genannt, galt der zweite Schuss als der günstigste.

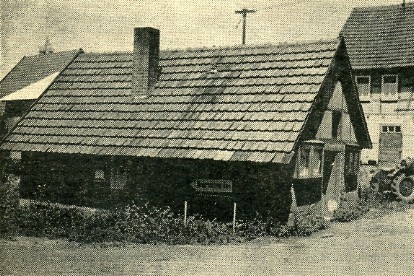

Unterdorfer Backhaus 1969 (Foto: Hans Möller, Wallroth)

Als Heizmaterial für den Backofen wurde Reisig verwandt, dass als so genanntes „Knatschholz“ (Lesholz) eigens für diesen Zweck billig erworben wurde oder bei den Bauern als Abfallprodukt bei der Nutz- und Brennholzgewinnung abfiel. Dieses dünne Astholz war in Bündel – man nannte sie bei uns „Reisigwelle“ – von etwa 70 cm Länge und 50 cm Stärke gehackt und mit einem Strohseil zusammengebunden. Es wurde mit einer Krücke, das ist eine drei bis vier Meter lange Stange, an deren Ende ein halbmondförmiges 40 cm langes Brett befestig ist, in den Backofen geschoben. Zum Einschieben des zu Broten geformten Teiges oder Kuchens wurde ein so genannter Schießer benutzt. Dieser Schießer ist ebenfalls ein an einer drei bis vier Meter langen Stange befestigten waagrechtes, kreisrundes Brett von der Größe eines runden Brotlaibes. An der äußeren Vorderwand des Backofens befindet sich unter der Türe ein eigens dafür hergerichteter Steinvorsprung, auf welchem der „Schießer“ ruht bzw. der Topf mit dem Aufsämehl abgestellt wurde.

Das Brotbacken zählte vormals zu den wichtigsten Wochenarbeiten einer Landfrau. Es nahm sehr viel Zeit in Anspruch, weil es peinlich genau gehandhabt werden musste. Vor allem aber, weil man sich wegen der ewigen Knappheit an Brotgetreide und Mehl kein verdorbenes Brot leisten konnte. Junge Mädchen, die zum ersten Mal allein den selbst zubereiteten Teig backen durften, waren noch besonders sorgfältig; hier galt die Redensart: „Sie backt sich den Mann“; denn so, wie das erste selbst gebackene Brot geriet, hieß es, fiel auch der zukünftige Ehemann aus. Schon tags zuvor wurden die Backutensilien herbeigeholt. Hierzu zählten neben einem rechteckigen hölzernen Backtrog von etwa 1,50 m Länge, 60 cm Breite und 40 cm Höhe auch der so genannte Backstuhl sowie Schießer, Krücke, Holz usw. Der Backstuhl war ein meist ausgedienter hölzerner Lehnstuhl, welcher neben den Ofen, im Sommer neben den Herd gestellt wurde. Darauf kam der Sack mit dem Mehl, der zum Backen vorgesehen war, damit er sich erwärmen konnte und am nächsten Tag nicht klumpig war. Ebenso wurde der Sauerteig aus dem Keller geholt. Er wurde stets in einem so genannten „Stänje“, einem kleinen runden Holzbottich mit Eisenblechringen, aufbewahrt. Dieser Sauerteig wurde zunächst auf seine Braubarkeit überprüft. Er musste fein säuerlich riechen, durfte nicht nass, musste dagegen hübsch locker und rosig wie Bienenwaben sein. War er schlecht, was vorkommen konnte, lieh man sich auch einmal Sauerteig beim Nachbarn. Dieser Sauerteig wurde nun in einem Eimer mit vier bis fünf Liter handwarmes Wasser, je nach der Menge des vorgesehenen Teiges, angerührt und aufgelöst.

Etwa 12 bis 16 Stunden vor dem Backen wurde „eingemährt“ (von anrühren). In einer Ecke des Backtroges wurde der aufgelöste Sauerteig mit einem Holzlöffel unter Zugabe von Mehl und Wasser zu einem Brei verrührt. Dieser Brei durfte nicht zu dünn und nicht zu dick sein. Dann kam über den Backtrog ein Holzlattengestell, und darüber wurde ein warmes Tuch gebreitet. Der Trog kam nun wieder in die Nähe des wärmenden Ofens, damit die Masse zu gären begann. Der gebrauchte Holzlöffel blieb übrigens, ebenso wie das noch nicht angerührte Mehl im Trog., damit alles sauber blieb. Am folgenden Tag oder am Nachmittag, ein bis zwei Stunden vor dem Anheizen des Ofens, wurde „geteigt“. Das restliche Mehl wurde nun mit dem Holzlöffel grob unter die „eingemährte“ Masse gerührt und die nötige Menge Salz hinzugegeben. Anschließend wurde der Teig mit den Händen durchgeknetet. Das geschah in der Weise, dass immer von einer Seite her die kleine Menge abgestochen und Stück für Stück gut durchgeknetet wurde, bis so allmählich die gesamte Teigmasse bearbeitet war. Auf solche Weise wurde drei mal verfahren, wobei, wie bereits dargestellt, darauf zu achten war, dass immer von einer Seite her von oben herunter abgestochen wurde. Es war wichtig, dass der Teig die richtige Steife bekam; er musste sich im Trog langsam zur Seite ziehen und war gut, wenn er „knallte“. Unter dem „Knallen“ verstand die Hausfrau, dass der Teig beim Herausziehen der Hände schmatzte und beim Eindrücken puffte. War das teigen beendet, wurde der Teig mit der Hand von den Seiten in die Mitte des Troges gedrückt und schnell glatt gepatscht. Er lag an den Trogrändern dann nur lose an und konnte auf diese Weise gut gehen (treiben). In Längsrichtung des Teiges wurden mit der Hand drei Kreuze eingedrückt, das sollte einmal böse Geister bannen und diente gleichzeitig der Kontrolle, ob der Teig ordnungsgemäß „ging“, d.h. trieb, denn an der Einschnitttiefe der Kreuze konnte man das nachher genau verfolgen. Anschließend wurde der Teig wieder mit einem Tuch abgedeckt und warm gestellt. Hernach musste er je nach Zeit und Zimmertemperatur zwei bis drei Stunden gehen.

Unterdorfer Backhaus 1939 (Foto: Heinrich Drescher, Wallroth)

Während dieser Zeit wurde das Brennmaterial zum Backofen gebracht und dieser angeheizt. Das Heizen dauerte je nach Qualität des Holzes eineinhalb bis zwei Stunden. Wenn das lodernde Feuer im Ofen niedergebrannt war, musste mit der Krücke die glühende Kohle „gerührt“ werden, d.h. sie wurde im Ofen gleichmäßig verteilt und ab und zu hin und her geschoben. Inzwischen brachte man mit der Schubkarre den Backtrog und den Schießer ins Backhaus. Nun war das „Putzen“ des Ofens an der Reihe. Die restliche Glut und die Asche wurden mit der Krücke entfernt und die kleine Krücke mit einem nassen Strohwisch umwickelt und damit der Ofen gründlich gereinigt. Danach wurde die so genannte Ofenprobe gemacht; zu diesem Zwecke steckte man in zwei Rillen am Schießer drei ausgedroschene Kornähren aus den Strohseilen der Reisigwelle und fuhr mit dem so dekorierten Schießer dreimal rund, dreimal nach hinten und drei mal hoch durch den heißen Ofen. Waren die Ähren beim Herausnehmen schön braun, so war der Ofen gut, leuchteten sie dagegen schwarz, war er zu heiß, blieben sie aber hell, fehlte die nötige Hitze, und es musste nachgeheizt werden. Die Ofentemperatur konnte durch die bereits erwähnten Schublöcher reguliert werden.

Wurde der Ofen für richtig temperiert befunden, konnte das Brot ausgehoben und eingetan werden. Diese Arbeit besorgten zwei Frauen. Während die eine Frau mit beiden Händen den Teig aus dem Trog hob (ausheben genannt), zu einem Laib formte und auf den Schießer setzte, streute die andere Frau Mehl auf das Schießerbrett (Aufsämehl genannt), damit der Teig nicht am Schießer kleben blieb, versah unterdessen das Leuchtfeuer und „Schoss“ anschließend den Teig in den Ofen. Mit dem Einschießen der Brote musste stets in der linken hinteren Ecke des Ofens begonnen und Laib für Laib nach rechts gesetzt werden. Der erste eingeschossene Laib war der Lochlaib. Er wurde vor dem Einschuss mit einem Kreuz, häufig auch nur mit einem Loch gezeichnet. Das Kreuz sollte wiederum als Schutz vor bösen Mächten dienen, die das Brot möglicherweise während des Backens hätten verderben können. Dieses Kreuz oder Loch wurde später aus dem gebackenen Brot ausgeschnitten und den Kühen nach dem Kalben in die Tränke gegeben. Angeblich bekam dann das Vieh Schutz vor Krankheiten und die Kuh und Kalb gediehen gut. Während des Einschießens durfte das Brot nicht gezählt werden, sonst verdarb es. Sobald der letzte Laib im Ofen war, musste der erste Laib Farbe haben, d.h. er musste braun sein. Dann jedenfalls war die Backtemperatur richtig. War der Teig restlos eingeschossen, wurde das Leuchtfeuer gelöscht und der Ofen vorerst geschlossen. Das Brot begann nun zu backen. Inzwischen reinigten beide Frauen den Trog und bereiteten neuen Sauerteig zu. Im Backtrog wurden zu diesem Zweck die Teigreste mit einem Kratzer zusammengeschabt. Der so entstandene Klumben wurde mit Mehl vermengt und in das erwähnte „Stänje“ gedrückt. Darüber kam zu Hause grobes Salz. Der Topf wurde wieder warm gestellt bis die Gärung einsetzte. Am nächsten Tag brachte man den Sauerteig wieder in den kühlen Keller, damit er bis zum nächsten Backen haltbar blieb. Sobald diese Arbeit beendet war, musste das gesamte Brot „Farbe“ haben.

Mühldorfer Backhaus 1969 (Foto: Hans Möller, Wallroth)

Während des Backens waren entsprechende Hitzeregulierungen durch die oberen Ofenschieber notwendig. Die Backzeit betrug früher durchschnittlich zwei Stunden; heute wird das Brot kleiner geformt und nicht mehr so hart gebacken, wodurch es in eineinhalb Stunden gut ist.

Nach Ablauf dieser Zeit wurde ein neues Leuchtfeuer entzündet, der Backofen geöffnet, Laib für Laib herausgeholt, mit der Bürste oder Tuch naß gemacht und wieder in den Ofen eingeschossen. Nach einigen Warteminuten bekam das Brot dann eine hübsche glänzend braune Farbe. Man holte es mit dem Schießer heraus, schichtete es in den Backtrog, und stolz strebten nun die Frauen mit ihrer kastanienbraun beladenen Schubkarre dem heimatlichen Herd zu. Weniger erfreut waren sie, wenn sich unter ihrem „Geback“ ein „Broastlaib“ (von Gebrechen, früher Gebrest genannt) befand; er kündigte ein Unglück im Haus an. War dagegen das Brot innen hol, was häufig auf einen zu starken Teig und mangelnde Ofenhitze zurückzuführen war, so riefen die Kinder: „Ätsch, der Bäcker ist hindurch-gekrochen.“

Beim Brotbacken wurden auch die so genannten „Patsch- oder Kratzkuchen“ zubereitet. Wir freuten uns als Kinder immer besonders darauf. Er wurde aus Brotteig (Roggenmehl) hergestellt, der mit der Hand auf dem runden Schießer auseinander gepatscht wurde. Anschließend wurde er mit Öl bestrichen und mit Zucker bestreut. Der so zubereitete Teig wurde ohne Blech (deshalb musste oft nachher die Asche „abgekratzt“ werden) zum Backen in den Ofen geschoben. Nach dem Backen bekam der Kuchen noch eine Glasur aus Rahm und Zucker. Auf diese Weise entstand ein billiger, aber doch schmackhafter Kuchen, der von alt und jung sehr geschätzt war. Auf dem Lande waren damals die feinen Sorten kaum bekannt, aber so manche alte Oma oder ergrauter „Ellenvatter“ bestellt sich noch heute augenzwinkernd bei der Tochter oder Schwiegertochter einen „Kratzkuchen“, wenn diese Brot backen.

Interessant ist, dass sich bei uns in Wallroth auch jetzt noch die Backhäuser eines guten Zuspruchs erfreuen. In den moderner elektrischen Herden und gasbeheizten Backöfen ist es offenbar doch nicht möglich dem Brot jenes herb duftende Aroma und den natürlichen kernigen Geschmack des im großen Backhaus Gebackenen zu verleihen, was auch heute noch den verwöhnten Gaumen der Städter begeistert. Deshalb stellen wohl auch die meisten Wallrother Bauernfamilien, nicht nur aus Ersparnisgründen, ihr Brot nach wie vor im Dorfbackhaus her. Es besteht also Grund zur Annahme, dass dieses alte dörfliche Brauchtum auch in unserem modernen Atomzeitalter, wenn auch nicht mehr in der beschriebenen traditionellen Weise, fortbesteht. Das qualmende Backhaus wird daher vorerst in Wallroth und hoffentlich noch recht lange seine Besucher aus nah und fern als uraltes Wahrzeichen ländlichen Eigenlebens begrüßen und Erinnerungen an vergangene Tage wachrufen.

Darstellung der Brotbäcker in Wallrot anl. Der 800-Jahr-Feier 1967 (Foto: Bernd Ullrich, Wallroth)

Seit geraumer Zeit werden vom „Gemischten Chor Wallroth“ aus Anlass des Chorfestes in den Backhäusern nicht nur Brot, sondern auch „Pizza´s“ gebacken, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Zuständig für die Backhäuser bzgl. der Backtermine sind derzeit:

- für das Oberdorfer Backhaus, Albert Fehl (Fuße)

- für das Unterdorfer Backhaus, Käthe Fehl (Steffjes)

- für das Mühldorfer Backhaus, Berthold Basermann (Meuersch)

Quelle: „Buchenblätter“ Beilage der Fuldaer Zeitung für Heimatfreunde, 02.u. 14. Mai 1969; Hans Möller, Wallroth

Fotos: Heinrich Drescher, Wallroth; Hans Möller, Wallroth; Bernd Ullrich, Wallroth

Bernd Ullrich

01.02.2007